商业秘密一旦脱离无形之域,便需附着于有形载体之上。一张印有客户信息的表格,一个存储研发数据的U盘,这些看似普通的物品,却暗含企业核心命脉。如何让这些承载秘密的载体在物理世界中既清晰可辨,又坚如壁垒?载体管控体系正为此而生——它通过痕迹化管理与技术防护的双重路径,赋予商业秘密“可识别、难窃取”的坚实属性。

可识别:清晰标记,界限分明

管控的第一步,在于让秘密载体昭然若揭。对纸质文件而言,首页加盖鲜红的“保密”印章,并清晰标注“核心”或“普通”密级,便是最直接的警示。这抹红色不仅是视觉信号,更是法律责任的无声宣告,时刻提醒接触者其特殊身份与沉重义务。电子文件同样需身份标识,在文件名、文件属性或系统标签中嵌入密级信息,使其在数字洪流中依然醒目独立。当载体身份被明确界定,泄密行为的边界也随之清晰,为后续防护与追责奠定了不可动摇的基础。

难窃取:技术铸盾,固若金汤

识别之后,防护之盾必须坚不可摧。电子载体作为泄密重灾区,亟需技术利剑守护:

强加密锁核心:采用如AES-256等军用级别算法对文件本身进行加密,即使载体落入他人之手,内容亦如天书难解。

水印震慑长存:屏幕与打印文档上嵌入动态或静态水印,清晰关联使用者身份与时间。任何未授权传播行为,都将留下无法抹除的个人烙印。

端口严控防流失:严格禁用USB等外部存储接口拷贝权限,辅以网络传输监控审计,彻底锁死电子数据非法外流的物理与虚拟通道。

终极壁垒:物理隔离与保险柜的重重守护

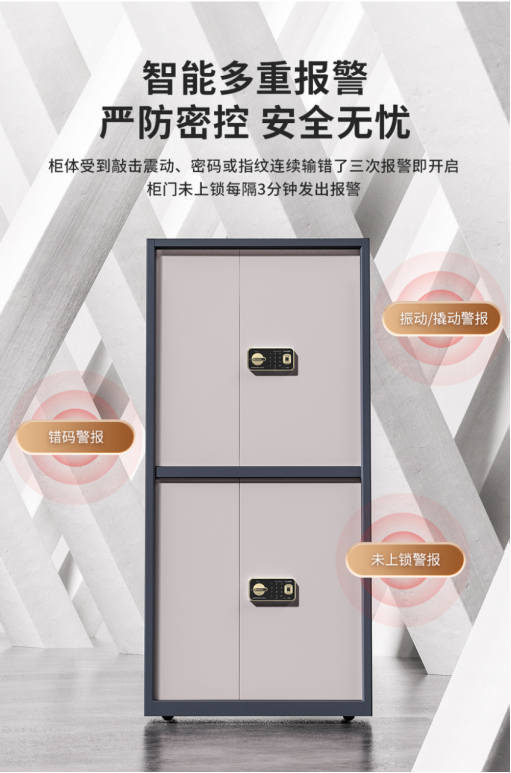

再严密的技术防线,也需实体空间的铜墙铁壁配合。涉密载体——无论重要纸质合同、配方手稿,抑或承载数据库的硬盘、U盘——其日常存放必须置于专用保密柜之中。现代保密柜早已超越简单铁皮箱概念:

柜体与符合国家标准的复杂锁具构成第一道物理屏障。

将其置于24小时监控、门禁管控的独立保密室内,形成第二重空间隔离。

存取执行指定专人管理,并辅以每次开启的详细电子及纸质双轨记录,确保接触全程可追溯、责任无可推诿。

保密柜及其配套管理流程,正是存放隔离原则的具象化身,是阻止载体被随意接触、非法获取的最终堡垒。

未加密的代价:一纸判决的沉重警示

忽视这些防护的后果,常以惨痛代价呈现。某公司核心客户名单电子文档未加密存储,亦未限制USB端口。内部人员仅凭一个普通U盘便轻易复制带走,随后投向竞争对手怀抱。法庭之上,面对这一“裸奔”事实,企业所谓“商业秘密”主张瞬间苍白——(2019)浙01民终4532号判决书明确指出:企业对涉密载体未采取基本加密与物理隔离措施,防护存在严重疏漏,故不构成法律意义上的商业秘密保护。这一纸判决,正是对载体管控必要性的血泪注脚。

当商业秘密栖身于载体,管控便成为守护其生命线的战场。显著标记划清界限,技术加密铸造无形护甲,而保密柜的重重封锁与严密管理,则是守住有形载体的最后堡垒。三者环环相扣,方能在危机四伏的商业环境中,让核心秘密真正实现“身份清晰可辨,内容坚不可摧”,为企业筑起一道无可撼动的护城河。

| 返回上一页 | |