近期,多起公职人员因微信办公违规被查,引发广泛关注。微信虽便捷,但传输涉密文件等于让秘密"裸奔"。以下通过典型案例分析泄密风险及防范措施。

01

紧急发群传达,被多次转发

某乡政府干部洪某领取了涉密文件后,认为情况紧急,深夜便将涉密文件拍照发群,群成员看到后进行多次传播,造成了泄密后果。

泄密隐患:微信即时通信的特性导致信息快速传播,一旦在微信群、朋友圈发布,信息可能会被迅速引用、转发,知悉范围短时间内呈几何级数扩大。

保密启示:无论情况多危急,涉密文件应该按照规定进行传递,违规操作只会招致不可挽回的后果。

02

拍图汇报工作,点对点传输

某单位办公室副主任肖某,擅自使用手机对机密级文件部分内容进行拍照,并用微信点对点的方式发给在外检查工作的领导。

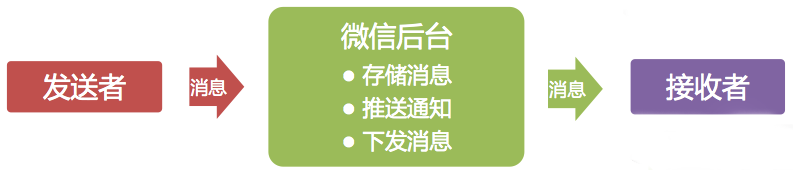

泄密隐患:微信传播信息的信道是开放的,随时都会监测和截获,只要信息一经发送,不管是发给自己或他人,都可能造成泄密。

保密启示:涉密信息一联网相当于“公开”,禁止使用手机拍摄密件,更不能通过社交平台发送。

03

微信发送密件,立即撤回

某单位办公室工作人员黄某,将一份标有“秘密”的工作报告首页进行手机拍照,并微信发给办公室负责人审阅,发现所拍照片涉密后立即撤回。

泄密隐患:撤回操作后虽对话框中已消失,但在缓存中仍然存在,恢复软件可以很快还原。

保密启示:不能抱着侥幸的心理,涉密信息禁止通过微信等社交平台传输。

04

传输助手转密件,过后删除

某部属单位干部马某,擅自将3份机密级文件拍照并制成PDF文档后,通过微信“文件传输助手”导入互联网计算机,完成材料起草后,其立即删除了手机和计算机桌面上的文档。

泄密隐患:互联网信息具有开放性和技术隐蔽性,即使删除仍可能被恢复。微信的自动存储和备份功能也会留存涉密文件,造成隐患。

保密启示:切不可为图一时之便,利用微信等平台传输或存储涉密信息,做到不说密、不传密、不转密、不存密,严防泄密。

手机办公隐患重重!

微信办公泄密仅是手机办公安全风险的一隅。手机作为现代办公的延伸工具,其通信泄密、定位暴露、病毒攻击等隐患,早已成为境外情报机构窃取机密的重要途径。

上述案例的根源,在于公职人员对手机泄密风险认知不足、保密意识薄弱。机关单位需将手机保密管理纳入常态化培训体系,强化全员保密意识,普及手机安全使用常识。

日常工作中,应严格遵循国家保密规定,落实手机使用“六不”原则;进入涉密场所时,主动将手机存放至符合国家保密标准的手机屏蔽柜,切实履行保密责任,自觉接受监督。

| 返回上一页 | |